北電の電気料金値上げをチャンスとする新電力ですが、電気の単価がはちょっとだけ北電より安くても・・・ガスと電気をセットで契約する基本料金がじつは高かったりして☹

6%とか8%とか本当に北電より安くなるのか?

オール電化の家は負担軽減のために何かアクションを起こさないと死活問題である。

泊原発を稼働させない限り料金の値下げをしない方針

オール電化の家にお住まいの方で特に蓄熱暖房機やオイルヒーターなど電気消費量の多い機器で暖房をしている家庭は、さらなる電気代の負担増に苦しめられています。

悪徳な訪問販売の太陽光販売会社に狙われるケースも増えるでしょう・・・古い家に太陽光発電を設置して省エネボイラー、省エネエアコンで光熱費の負担を少なくする。

そんな甘い話にはご注意をしてください!

そもそも太陽光の設置を想定していない屋根にパネルを取り付けたら雨漏りのリスクも増加します。厳冬期に断熱性能の悪い家でエアコン暖房で電気代が減るわけがない。

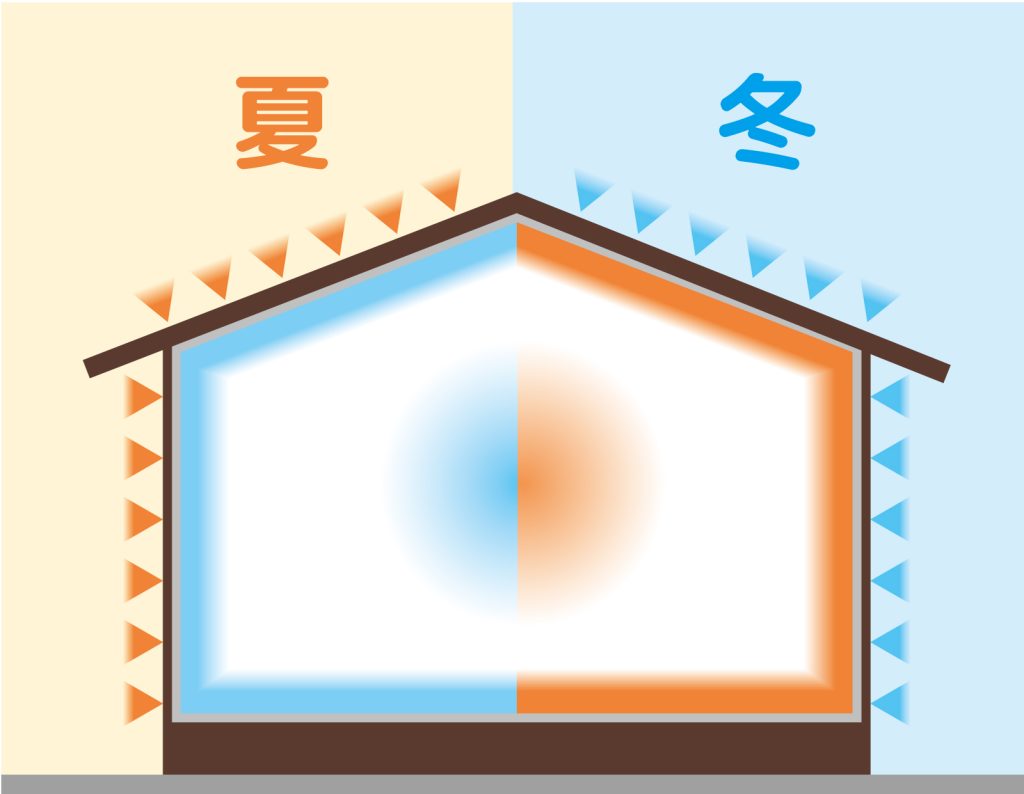

省エネ機器は、断熱、気密の基本性能がある住まいで使うから効果が実感できるということ。

古い家は、太陽光を設置する前に断熱リフォームしたほうが健康のことを考えても正解です。

窓メーカーが頑張って国の補助金をいっぱい獲得しているので、今するなら開口部の断熱リフォームをしたほうが快適に暮らせます。

耐震+断熱リフォーム=リノベーション

するなら太陽光を設置するべきです。

購入するか?リースで借りるか?PPAサービスを利用するか?

選択肢もいろいろあります。

記録の残る1989年以降で最高値となった土地の価格ですが、バブル崩壊から30年以上も会社員の給料は上がらず、景気は低迷、物価は上昇しても収入は増えていない世帯は数多くあります。

現在、建売住宅が4000万円台に近い値段で販売されていますが、さらに金利が上昇して購入する人がいなくなれば…

いよいよ、土地価格の下落となるのか?

一部の富裕層と外国人が、それでも不動産を購入しているから、まだまだ価格は上昇するのか?

今後、どうなるのか先が読めません。

普通の家族がマイホームを取得できない世の中となり、建築会社の破綻は、増加の一方であることは間違いない。

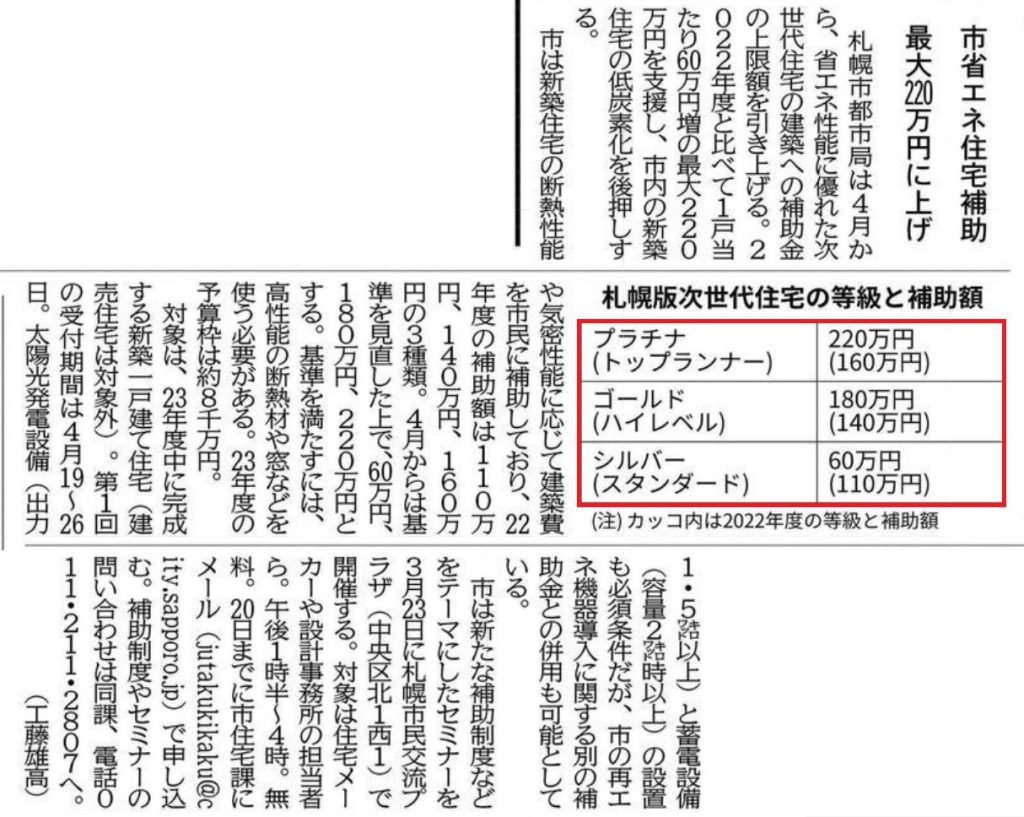

プラチナ(トップランナー)UA値:0.18以下

ゴールド(ハイレベル)UA値:0.2以下

シルバー(スタンダード)UA値:0.28以下

最高ランクのプラチナで補助金220万円ゲットは、性能レベルとして外断熱150mm程度のマニアックなくらい断熱を強化しないといけませんが、シルバーなら普段から性能の良い住宅を供給している建築会社なら標準仕様で札幌市の補助金を取得可能かと思う。

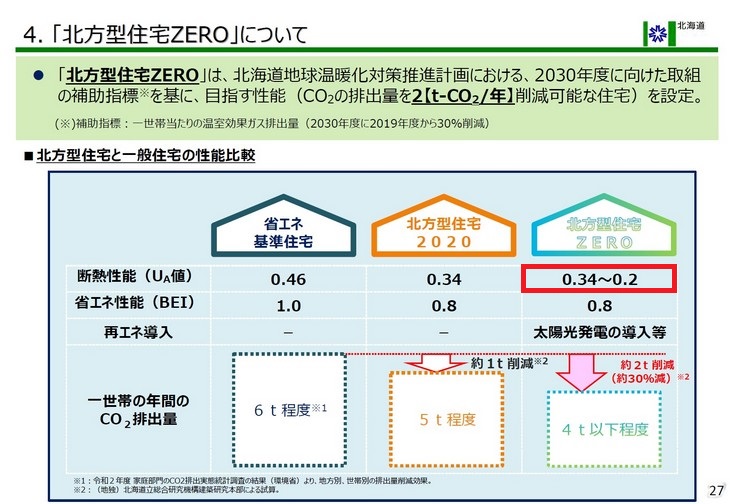

一方で北海道のすすめる省エネ住宅といえば、これからの時代は、北方型住宅ZEROになるのかと思いますが、

UA値:0.34~0.2

ずいぶん幅がありますね・・・

しかも、北方型住宅の関連記事で必ず出てくるのが

脱炭素社会の実現には「薪ストーブ」の活用である

でも、薪の調達と保管が大変だし、共働きの若い夫婦が冬場に日々、薪をストーブに焚べる面倒さを想像できないのかと不思議に思う…

TV番組「北の国から」みたいに火事にならないか?私なら火のついたストーブのある家から出掛けるのも心配かと思ったりもする。

たぶん、定年退職した時間とお金の余裕のある年配の人と同じ感覚の人がこの基準を考えているからこうなってしまうのでしょう。

それに同意している工務店の2代目、3代目の経営者もいるようですが😟子育て世代で休日にのんびり薪割りできる人どれだけいるの?この状況が北方型住宅が世間に認知されない原因と思う

札幌市内の住宅の多くは、スノーダクトという特殊な形状の屋根になっています。無落雪屋根とも言いますが、長年使用されていることも踏まえて地域性を考慮した画期的な屋根形状です。

軒先がなく、本州の人が見ると四角い不思議な家のカタチと思う、屋根の勾配が建物の内側になっています。

メリットとして

デメリットとして

しかし、スノーダクトの屋根形状は太陽光の設置に向いていません!!一昔前は架台を設置したりしていましたね…

今回は防水の話なので、ここでは解説しませんが・・・

ルーフィング施工

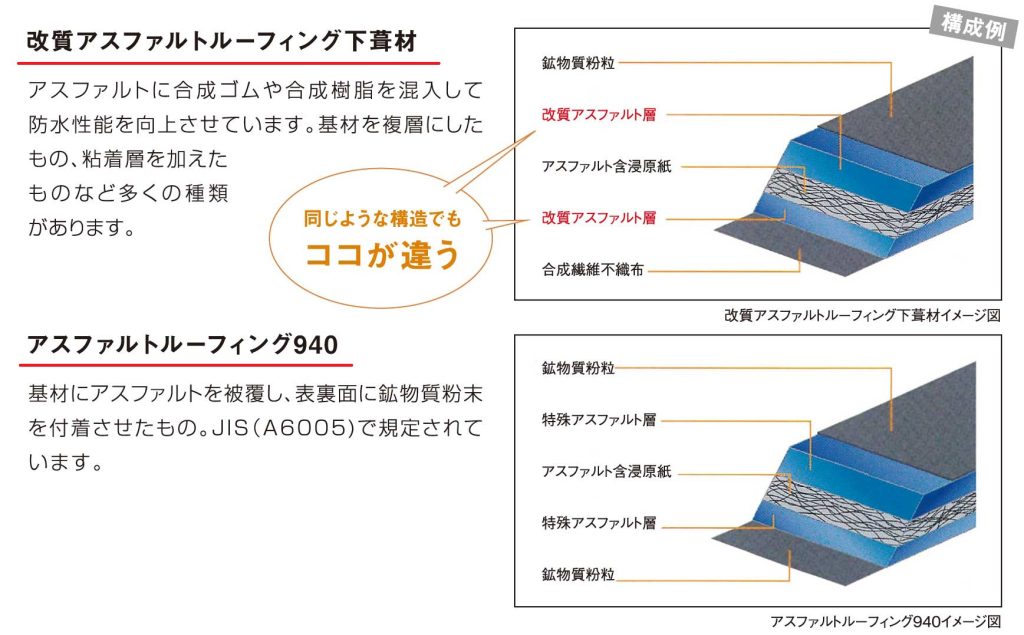

屋根材の下にはルーフィングと呼ばれる防水紙があります。

このルーフィング(下葺き材)は種類がいろいろあります。

屋根の下地として施工されている下葺き材はJIS規格が定められています。

その多くは、アスファルトルーフィング940(JIS A 6005)適合品と呼ばれる上記写真の下葺材が標準的に使われています。

近年、大手ハウスメーカーでは国の方針でもあるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の推進すすめ、太陽光パネルの設置を積極的に施工しています。注文住宅の建築で棟数が第1位の会社は太陽光を標準化して販売しています。

その会社は、太陽光パネルの架台を屋根に取り付ける際にビスで固定しています。

また、北海道でも使用されている耐久性に優れた石粒付き金属瓦の普及もあってビス止め施工の屋根の雨漏り防止、トラブルを防ぐためにも、2次防水の重要性を考えた施工方法を研究しています。

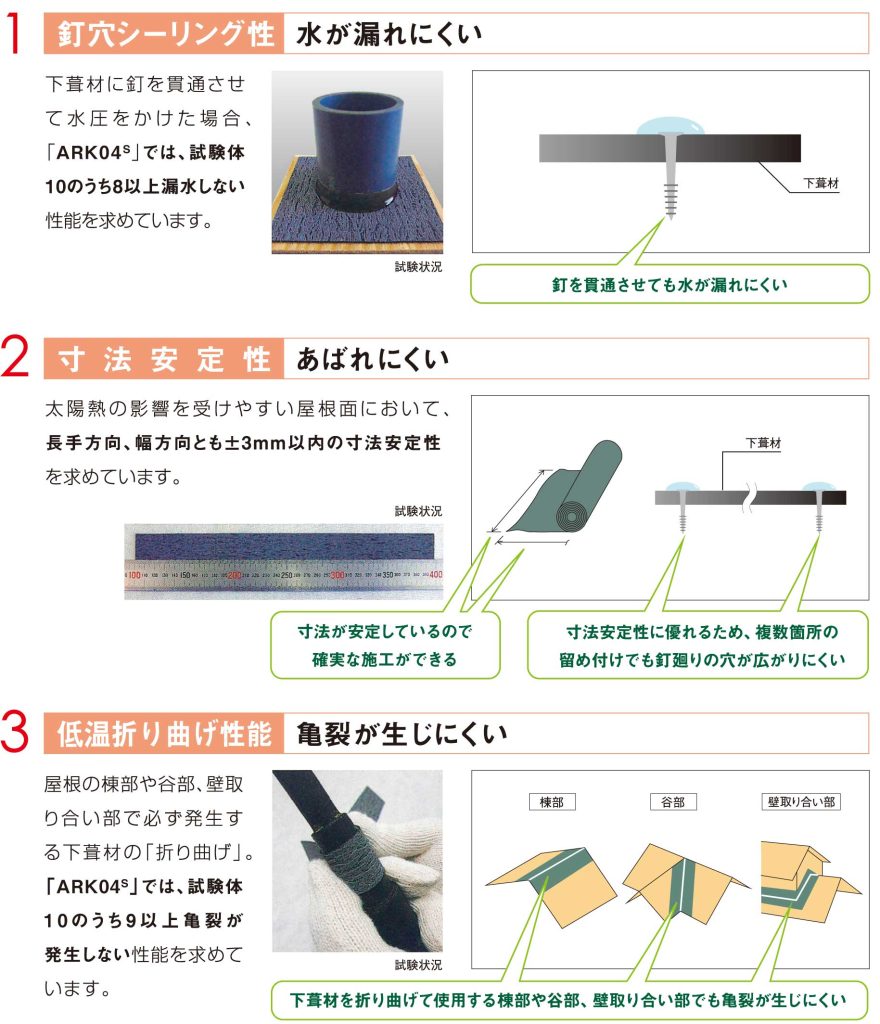

大手ハウスメーカーでは、先に紹介したアスファルトルーフィング940では、ビスに対する止水性が確保できないため、アスファルト工業会がすすめる、ARK-04s規格を満たす改質アスファルトルーフィング(ゴムアスルーフィング)で施工することが標準となっています。

仕上げ材となる屋根板金の下にあるので完成すると見えず確認できません!

しかし、この下葺き材が防水に関して重要なポイントなのです。

改質アスファルトルーフィングの特徴

少しでもコストを下げたい建築会社は、価格が少し高い、優れた性能の改質アスファルトルーフィングを使いません。

もしかすると、屋根板金を施工する工事店さんに全てまかせているのでルーフィングの違いを知らない勉強不足な工務店さんもいるかも知れません・・・

屋根板金にビス穴を開けない、キャッチ工法で太陽光パネルの架台を取り付けるから、従来の安価なルーフィングでOK?

キャッチ工法とは、板金のハゼ部分に掴み金物で固定する工法ですが、積雪の多い札幌の屋根でも大丈夫?

実際に昨年の大雪で、架台ごと破損した事例が多数あるようです・・・

屋根に太陽光を載せるなら長期間トラブルなく稼働する屋根の形状で屋根材、下葺き材、固定金具もどのような仕様か絶対に確認しましょう!

道内有名ハウスメーカーでは、一般の省エネ基準の2倍の断熱性能にUPする場合に建築コストが数%上がるものの…そのために建築費用が数百万円UPすると記事にありますが、

そうすると光熱費が年間で10万円以上抑えることができるらしい。

一方で軽量鉄骨プレハブの大手ハウスメーカーでは、太陽光パネルと蓄電池さらに省エネ設備をプラスした標準住宅、設備の初期費用は最低でも数百万円かかるものの…

そうすると光熱費が年間で10万円以上抑えることができるらしい。

資材価格の高騰で普通の家?の建築費用も上がっている中で、更に数百万円の負担増となれば、家を建てるのが困難となります

とうぜん購入意欲の急速な冷え込みとなる

大手企業の賃金UPのニュースも聞こえてきますが、本当に一部の人が給料増えているのでは?

追い風として国の支援制度、性能の良い住宅の場合100万円の補助金がありますが、数百万円の建築費UPなら、全然足りていない。

性能向上するための建築資金を加算するのでなく、

もともと標準仕様で補助金対象となる建築ビルダーの家でPPAサービスの無料太陽光を自宅に設置するのが一番賢いのでは?

たとえば、以前にもブログで紹介した「シェアでんき北海道」

マイホームの建築の時には、数百万円というお金の感覚が麻痺して初期費用の負担増が結果トクになる!と思いがちですが、いくら資産価値が高い住宅でも住宅ローンが払えなくなれば、競売や任意売却でトクしたね…とはならないのに。

住宅の断熱性能の目安は?

2025年以降、省エネ基準UA値0.46以下の性能で新築できません!

だから、UA値0.4以下はあたりまえ!

UA値0.28以下を標準仕様とする住宅を建てている真面目なビルダーは、これからも生き残るのではないでしょうか?

土地価格の上昇と物価高、資材高騰などマイホームを手に入れることは、この10年でどんどん難しくなりました。

駅チカでマイホームを購入するには6000万円・・・購入できる世帯は僅かだと思います。

札幌市内でごく普通の戸建て住宅を購入するには、4000万円台が当たり前の状況となって土地+建物の購入価格の高騰により住宅ローンを支払う期間が40年になったり、夫婦合算で住宅ローンを組んだりするケースが増えています。

一方で性能の悪い安価な住宅を供給してきたローコスト住宅ビルダーは、法改正によって住宅の性能義務化を目前に建てて売り逃げも難しい状況となりました。

購入者も馬鹿ではないので住宅ローンを組む際の金利優遇や税の優遇を受けることができない性能の住宅を今あえて買う人はいません。

性能を売りにしている大手ハウスメーカーの一人勝ち

これから新築がダメならリフォーム、リノベーション事業でという建築会社が今後増えてくるでしょう・・・しかし

新築より安い、リノベーション住宅に安易に飛びつくのも性能面の規制がなく、知識不足からマイホーム取得に失敗します。

中古住宅を見た目だけキレイにした売り物件を購入して実際に暮らしてみると夏は暑くて、冬は寒い・・・光熱費の負担にびっくりするでしょう。

10数年前に建てたオール電化住宅の電気代は月10万円超えになっています。当時、北電が勧めていた蓄熱暖房機はもう使えません恐ろしくて😣

新築でもリノベーションでも

住宅の性能によってランニングコストは決まります。

ライフスタイルや家族構成によって暖房、給湯、電気の使用量も様々です。

長期優良住宅、低炭素住宅などの認定住宅は、検査機関が性能と施工をチェックしているので安心ですが、建築コストも増えます。

30年間、日本はサラリーマンの給与収入は増えていません。

無理をして住宅を購入した人のローン破綻が今後は増加の可能性が大です。

需要と供給のバランスが崩れて、土地価格の下落がそろそろ始まっても良さそうですが、高くても購入する外国人に土地、建物を販売するケースも多くあって、まだまだ高止まり状態ですね。

近年は、太陽光付き建売住宅、ZEH住宅も増えてきました。

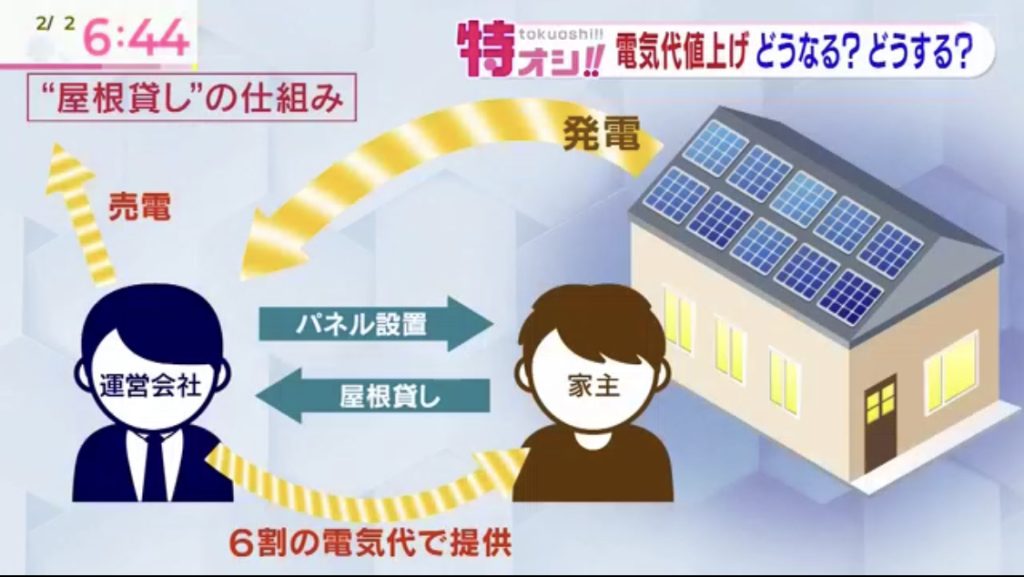

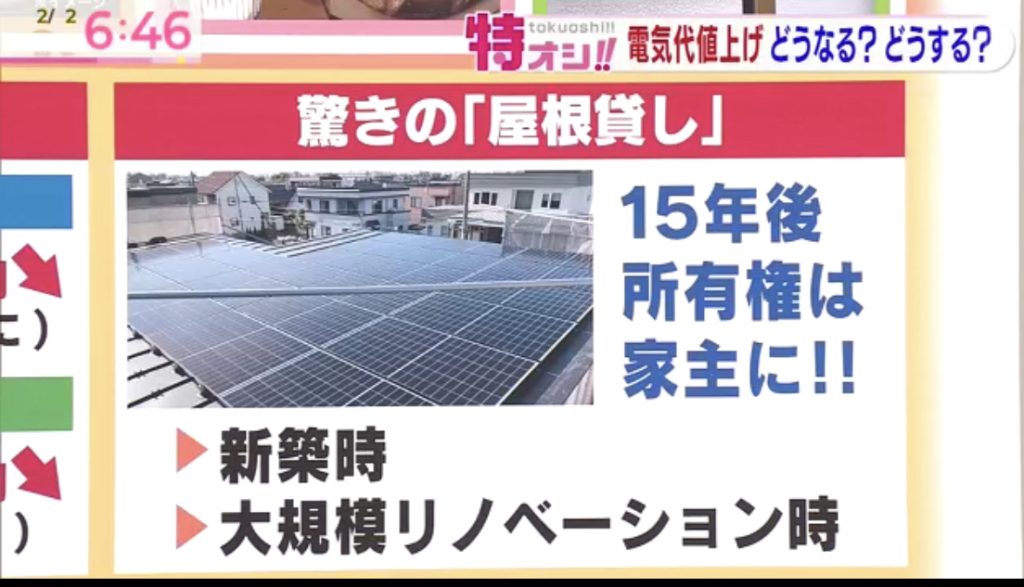

社会問題となっている電気代の高騰ですが、新築やリノベーションの際にはPPAサービス、屋根貸しの太陽光、初期費用0円の太陽光で家計の負担を少なるする方法もあります。

先日、北海道のTV番組で紹介されていました。

6月から従量電灯Bなど規制料金が値上げされます。30アンペア230kw使用の標準世帯で1ヶ月あたり電気代が2800円の増額、国の審査で多少の減額になったとしても大きな出費です。

2月から9月まで国の支援策で電気代1kwあたり7円の割引となることも決まっておりますが、6月以降は、実質1200円アップ

支援策が終了した9月からは、3000円程度も電気代が高くなることになります。

ちなみに、国の認可が不要な自由契約の電気料金も6月から13%値上げとなることが決まっているようで利用者の最も多い「エネとくポイントプランB」の標準世帯で1320円アップ

そもそも、標準世帯として算出している電気使用量が環境省の公表している実際のデータよりかなり少ない

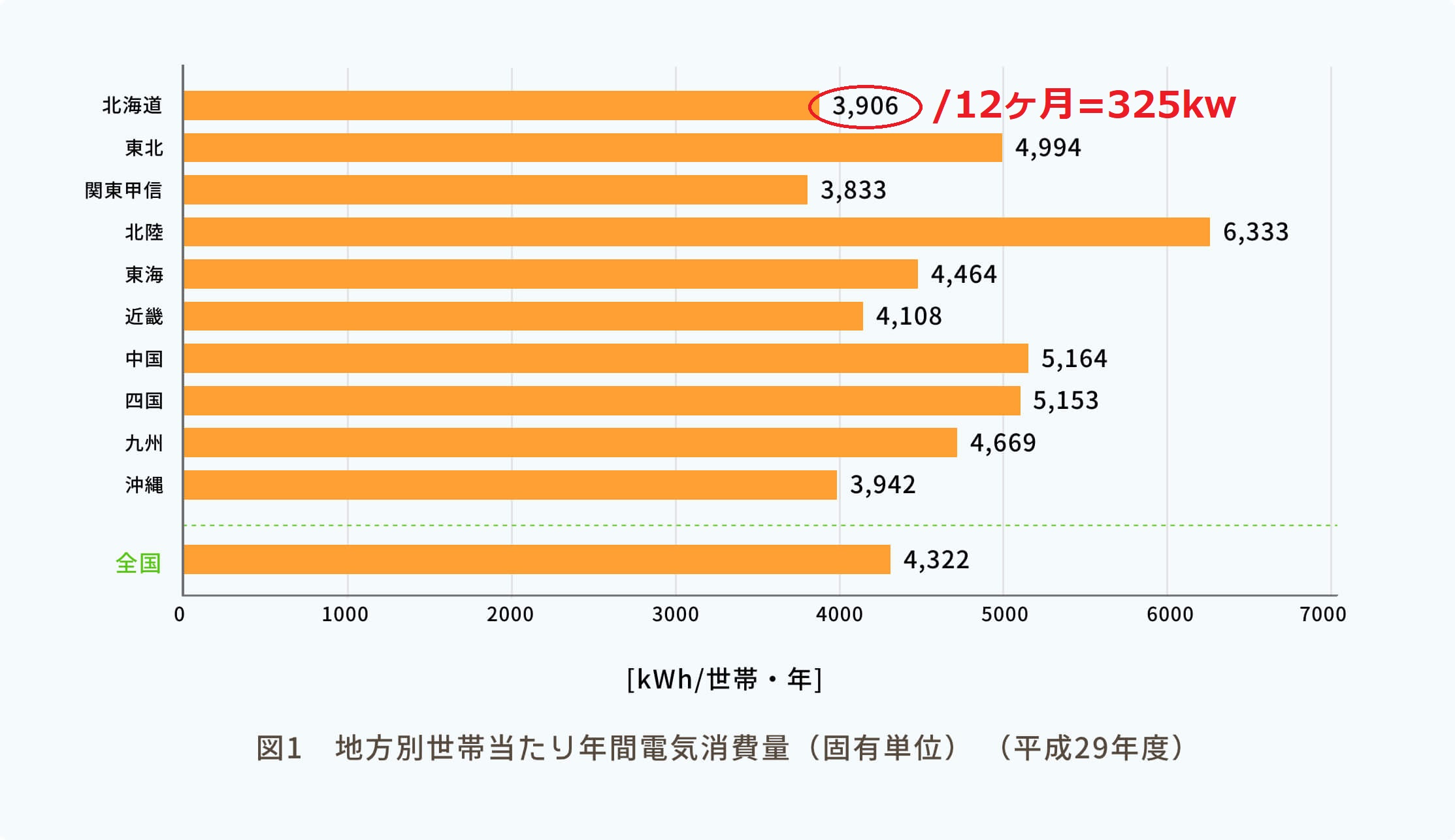

北海道に暮らす世帯の年間電気標準使用量は3,906kw

実際には1ヶ月あたり325kw使用となる

※私の家庭も実際にこの程度は電気を使っている

電気使用量1ヶ月あたり325kw-230kw=95kwの差で

値上げ後は、3956円アップとなる

2月から9月までは、国の支援策で1kwあたり7円の割引となるそうですが、まさに焼け石に水…です。

とうとう電気代1kwあたり50円を超える日がやってきます・・・

北海道電力の低圧契約の75%を占める規制料金(一般家庭における従量電灯Bなどの契約)の値上げは国の認可が必要です。

今年8月に燃料調整費の上限に達して以降も料金は据え置かれていました。

ヒートポンプ式の暖房・給湯機器をお使いのご家庭で多く利用されている自由料金プランは燃料調整費の上限が無いため、規制料金より高額な電気料金となるケースもあったので、電気の契約を見直して従量電灯に切り替えた方もいると思いますが、結局のところ北海道電力も規制料金の値上げを申請をするようです。

これは、道民200万件を超える契約者が負担増となる電気料金の値上げで日本一高い電気料金です。

2023年2月から国の電気価格の激変緩和対策で7円/kWh値引きとなっても、来春には標準世帯で月額3000円前後の値上げとなれば、国の支援を超えた電気料金の値上がりの状況です。

東日本大震災後、原子力発電所の停止に伴う火力発電への依存が高まり、2013年、2014年に規制料金の値上げをしたこともありますが、今回は円安、物価高の影響もあって大変な時期に家庭の電気代の負担増です。

電気料金は50円/kWhを超える時代になりそうです!

電気料金の値上げに対抗する手段として燃料調整費が掛からない電気、太陽光発電で創られた電力の自家消費があります。

家計防衛のために、ご自身で太陽光発電システムを購入するか???

でも100万円以上の設置費用がそもそも大変!?そんな時には

いまは、太陽光発電システムの初期設置費用の負担のない、無料太陽光PPAサービスもあるようです。

屋根を貸して太陽光を設置してもらい、自家消費する電気を安い単価で購入する!

雑誌に掲載されていた記事でも紹介したPPA「シェアでんき」の場合は、自宅で発電した電気を25円/kWhで購入することができるので2023年には、大手電力会社の半値になります。

札幌市内の建売住宅で標準採用されている物件もあるようなので、施主の立場で考えると注文住宅でも今後は、PPAサービスが増えていくのではないでしょうか?

今後、北海道でコストを掛けずに太陽光を活用する方法を調査して情報を配信する予定です。

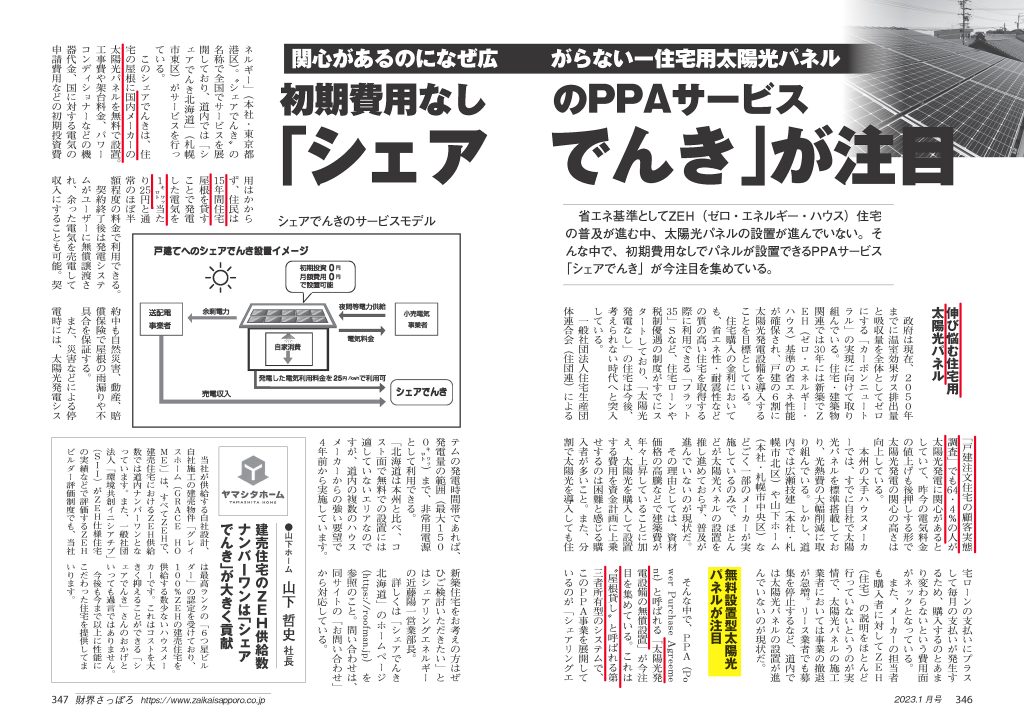

「財界さっぽろ」新年特大号の中でPPAサービスの記事を見つけました。

東京都では全国で初めて新築住宅の太陽光義務化が決まりましたが、近い将来には北海道でも義務化となるのでしょうか?

こちらの記事の中でも書かれていますが、カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現へ向けて政府は住宅の太陽光を推奨しています。

そして、注文住宅の顧客実態調査では64.4%の人が太陽光発電に興味があるという。電気料金の値上げもあって今後は、更に太陽光付きの住宅を希望する人は増えていきます。

しかし、一部の大手ハウスメーカーを除き太陽光パネルの標準化は進んでいない。たしかに、高騰する資材価格の影響もあって建築費用は年々上昇しています。

太陽光発電を購入して設置する費用を建築資金に上乗せするのは、安価な海外製メーカーでも100万円以上掛かるシステム代金が負担と感じるのは理解できます。

たしかに借り入れ金額が増えると、住宅ローンの審査が通らなくなる可能性もあります。

また、建築会社の営業マンは契約に時間も掛かるし説明が面倒だから太陽光をあえて勧めないということもあるでしょう…

そんな中、

記事の中で紹介されている「PPAサービス」屋根貸しの太陽光発電「シェアでんき」は、初期費用が無料。

4年前から積雪地域の北海道でもサービスを提供しているシェアリングエネルギーという会社です。

自宅の屋根を貸して太陽光パネルを無償で設置して日中に発電した電気を安価な料金で利用できるというサービス内容です。

使用するパネルは国内メーカー

PPAサービスとして北海道で事業展開をしている会社は、過去には数社あったようですが、現在は、シェアでんき北海道だけのようです。

太陽光を無償設置した事業者も収益を上げなければいけませんので、札幌のような多雪地域でサービスを展開するには雨漏りしない防水工法などのノウハウが当然に必要です。

外国メーカー製のパネルを使ったPPAサービスは、為替の影響もあるでしょうし日本での事業を撤退する決断は早かったということでしょう。

ちなみに、調べてみると太陽光の初期費用が無料でリース料を月々支払うというサービスもあるようです。

自分で購入するのといったい何が違うのか?実質無料?謎の多い、無料太陽光の世界です…

中国製の安価な太陽光パネルは、地球環境に優しいといっても実はジェノサイドの問題もあるとニュースで見たことがありませんか?

世界の太陽光パネル開発の8割が中国企業によるもので、そのうち6割がウイグルでつくられているそうです。強制労働は人権問題です!人件費を低く抑えて、安価な太陽光パネルを世界中に輸出することができても、いつかは購入する国の人々の判断で使用されなくなっていくでしょう。

その時には、安く太陽光を設置できたと喜んでいた人はメーカーが日本から撤退してアフター保証はありません。

今、日本でZEH住宅を建築するためには、3つの選択肢があります。

メリット、デメリットをじっくりと見極める必要があります。